在過去的幾個星期(9月中)有感而發,開始了寫以2142為背景的文章

明斯克這篇文我花了不少時間不停聽明斯克的主題曲來催眠自己引發想頭,也參考了數套西方的動畫和遊戲

請指教,你們的意見對我的寫作很重要。本人是第一次寫同人的,由於我找到的校閱者們都很忙,所以文章的錯誤和語法不解可能會大量出現,所以也請對文筆多多包涵。

暫時對把全16戰役都寫故事的希望抱有一定懷疑…所以不肯定

下一篇將會是貝爾格勒,同樣地,世界觀的描述將會增加。個人不擅描述正面交鋒…不過不會回避

努力中…

2010年6月18號:

將圖片搬出來,方便讀者。

2010年9月2號:

第三章已於同人板上發表。

=====================================================

=====================================================

=====================================================

The Jottings of R. A. – 雷文.艾斯堅的隨筆

致讀者:

未來的人類,願您們不要再重犯祖先們所犯的錯,儘管歷史必定重演。

With all due respect,

R. A.

===============

File #1

人生的洗禮 (A Baptize of Life)

戰後的世界,和戰前的分別無幾;本來是死城的地方仍是死城,本來是動盪的地區仍然動盪。世界的能源和糧食問題正處於崩潰邊緣,犧牲了的95%人口也無助輓回人類文明滅亡的命運。能夠活過這場殘酷的戰爭的我,對自己的經歷百感交集。在戰爭末期失去了記憶的我,在過去的幾年努力從歐洲的廢墟至老兵的口中找出當年的事跡,並透過尚存在攝影器的影片和殘餘在腦海中的記憶,重新描繪出我當年經歷的事情。閱讀著此筆記集的朋友,我在此祝賀你們,因為你們的祖先撐過了危機了。

回想起當年為何要踏足戰場,我開始後悔起來。儘管我年幼時我已讀過在現代 - 20世紀 – 由海明威寫的著名小說《戰地鐘聲》,明白到戰場的冷酷無情,但對我們這些從來沒上戰場的人來說,根本無法明白戰爭的痛苦。生於2110年代末的我,儘管當代歐盟和泛亞的關係劍拔弩張,雙方皆以最先進的軍武進行演集,但我從來都感受不到一絲的不安。我的父母在冰河時期前已隨著不少同胞移民到南非,加上父母在倫敦國王學院開普敦分校任職教授,所以也沒有受過飢寒交迫之苦。世界的局面也不同了,隨著氣候的改變,非洲的國家成為了歐洲人民的避難所;有錢的就把事業和物資帶到暖和的地方,沒錢的只好等待政府的接濟。窮的還有另一個選擇: 從軍。我自小就從課本明白到世界上有不少人為了混飯吃把生命交托於其他人的手中,心中很想瞭解一下他們的感覺,所以就萌生起當戰地記者的夢,現在想起來還真對自己的世界觀感到幼稚。在24歲時,我考進了當時最大的謀體,歐羅巴廣播網絡 (Europa Broadcasting Network),成功當上了一名戰地記者,並在2139年被派到明斯克跟隨軍隊採訪前線軍人的感受和戰場的第一手影片。我從來也想不到,這一年會把我的人生觀念完全改變。

雖然歐羅巴廣播網絡是私人企業,並且是由前身在歐洲以新聞信譽聞名的EuroNet新聞網站所創立,但是企業老早就被歐洲聯盟控制著,所有不利的消息和有損政要的報道全道被收起。當年剛入職的我沒有察覺到這種不成文的規定,因為我太年幼無知,一心只想完成自身的願望。要當上前線戰地記者必須受到一定的軍事訓練;入職後不久就被送了去保加利亞的索菲亞上了三個月的訓練,不外乎是射射靶,體能訓練等。與上個世紀不同,過去令人感到理想的聯合國已不存在,在2106年時俄羅斯、印度、伊朗和幾個中東國家對被歐美控制的聯合國感到極端不滿,尤其是在能源和農業政策上對歐美的偏袒,結果這些國家都退出了;剛結束內戰而新成立的中華邦聯和科技大國日本國都跟隨退出,紛紛向俄國示好。結果由聯合國倡導的國際法變成一紙空文,戰地記者的安危也失去了注意。我還記得當時的教官對我們厲聲喝道:「在戰場上,俄佬不管你們是記者或士兵,只有你在歐盟的範圍內,他們都會毫不猶豫把你們射死!」沒錯,記者就是軍人,結果教官在訓練完成時還給了我們狗牌。在入行前我曾抱著軍人和戰地記者的分別,但經歷過戰爭後,我發現兩者皆是一樣,只是戰地記者的頭盔多了個攝錄機而已。

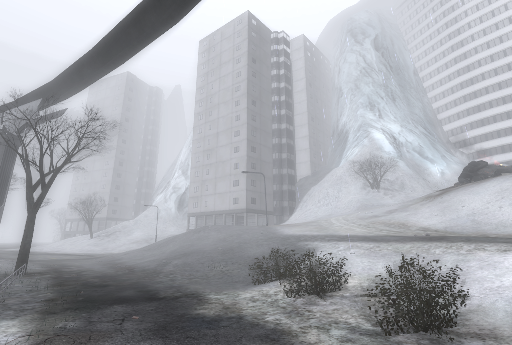

2139年9月,我乘著只有軍人能乘搭的高速列車到達了明斯克。和當地軍隊辨好手續後,就拿著公文出發去我隸屬的小隊。明斯克的天氣很冷,當時的天氣報告顯示為-47度,不過冷的不止是天氣,全個城市也非常冷,也非常冷清。人口早在政府勸諭前已離開這個不毛之地,前往較暖和的地區。1000年前建立的都市在此刻如同被廢棄一樣,富有藝術色彩的皇宮和散發學術氣息的大學都已被設有碉堡和戰壕,公路旁都是充滿著軍車和路障,大量的軍事設施令到這座古城變得異常醜陋。

- 明斯克市中心。過去被人群包圍休憩的紀念碑公園已不復原貌。

看完附近的景色後,我就詳細看看自己被發配到小隊的公文:

D Company, Quebec Squad.

Encampment: EUT-021 Freyr Medium Assault Titan

Please report to the M5 landing pad at 0835 sharp.

當時我發了一會呆,心中非常驚訝:「泰坦?那個天上飛行的巨型飛船?!」在空降軍募兵處時常常看到的巨形飛船,我竟然可以上去?當時的我異常亢奮,對前景也感到樂觀,畢竟呆在防禦力無比的鐵甲飛船,死的機會比零還底吧!我懷著興奮的心情,提起行李和使用攝影器到處拍,並坐上卡車前往到報到地。

機場的跑道放滿了大量的戰機、炮艇和運輸機。整備班的士兵忙碌地檢查機件和調整軟件,運輸卡車也不停穿梭跑道接載剛下地面的士兵。機場鄰近有座白色的建築物,地面一層如同車庫般放滿了無數的FAV (Fast Attack Vehicle),旁邊的建築物地面一層樓底非常高,內部放了一台台有腳的機器,並配有兩支機炮。

「所有人下車!」載著我和其他士兵的卡車司機對乘客叫道。提著行李,步行了大約十分鐘到停機坪去,就看到要接載我的運輸機 – 一台黑漆漆、機體後半部有兩台巨型噴射器的機器。沉悶的引擎聲把我的耳朵震得很厲害,只見一名士兵從機上走出來,緩步向機外踏出幾步。戴著頭盔的他,加上一幅墨鏡,令我很難到他的臉孔,只見他如對著引擎聲比試般地向我叫道:「是艾斯堅准尉嗎!」

「是啊!」我學著他般加入這場叫聲比試。

「那快點上來吧!」他向我揮著手,跟著回到機艙內。

我放棄了這場突如其來,又傷喉嚨的叫聲比試,向他揮揮手就跟隨他上機。和其他停機坪的同型運輸機不同,這台運輸機意外的寬闊。上機後,我就稍為調侃一下:「想不到你們的運輸機這麼寬闊的,不打算放彈藥嗎?」

那名士名回道:「長官,這台是UD-12E型運輸機。」他走向機艙邊緣拉著一個手把,準備把門關上。「最顯眼的不同之處就是...嗚!這道門。」只見他很用力把門拉向左手邊,轟的一聲把門關上。「其二就是沒有常見的彈射艙裝置。這台運輸機只是用來在戰線後方接載貨物用的,既然是放貨物的話那要彈射艙來幹啥?」他回答了我的評語後,就對著鄰旁的小電腦熟手地按下指令,看似是起飛前的檢查吧。

「一切良好!可以升空!」只見他對著坐在駕駛艙內的機師喊道。隨著檢查的完結,運輸機也很快地升空,地面的士兵也瞬間化成細小的黑點。運輸機很快爬升到高空,建築物也變得像模型一般。坐在機上,寒風嘶嘶聲地在我的耳朵中迴響,這是我在開普敦從來也沒聽過的。我心內對這些新奇的事情感到非常雀躍,但對面的士兵卻神態自若般坐在椅上,臉不改容對著剛拿出來的手帳凝望。

「請問您在明斯克駐紮了多久?」我的記者本能突然醒覺。我記得有人說過,當傳媒的絕不能放過一絲得到資訊的機會,而情報的得來很多時都是從低下層的人士入手。

士兵立刻抬頭望著我,非常嚴肅的說:「長官,我在明斯克駐紮了一年兩個月。」

我對長官這個詞語感到很不舒服,畢竟我原本不是來當軍的,更不想接受官階。歐盟軍隊一律給予從歐羅巴廣播網絡戰地記者准尉的官階,可能是給予記者對軍隊的認同感和虛榮心吧。這時我又想起在訓練營教官說的話:「管你二等兵還是准尉,在戰場上都是面對著同一的命運– 死亡。你肩膀的銀色方塊會令你死得更快。」

「喔…那您是在我們前往的泰坦值勤嗎?生活還好嗎?」我嘗試順水推舟問一問他的軍旅生活。

「長官,我在地面基地值班的。生活還好。」士兵仍然以同一語氣回答,不見得他感到不耐煩,應該是對比他高級的軍官的常用回答方式吧。

為了得到更多情報,我決定表明身份來令他對我是長官的形象改變:「其實我是從歐羅巴廣播網絡來的戰地記者,想問問前線軍人對前線的感受。您家的家人都想看到自家孩子在電腦的螢幕出現吧!還有,不要再叫我長官了,叫我雷文吧。」

士兵的臉色突然一變,臉中沒有我期望的鬆弛,但也沒有嚴肅的表情:「我沒有家人的。」

「對不起。」我大概說了禁語吧,但我找不到可以表示我抱歉的語句。突然,駕駛艙傳來一陣叫聲:「叫雷文的小伙子!你是記者吧,這裡有好東西給你拍,拿你的攝錄機來!」

應該是駕駛員的叫喊吧,我心想著。駕駛員的話不像那個士兵那麼謙卑和嚴肅,儘管聲線較沙啞,但神態飽滿,和坐在一旁少說話的士兵形成對比。看到有個脫離這個尷尬場面的契機,我就就競步走進了駕駛艙。一進入駕駛艙,我被眼前影象的震撼力壓倒了。

- 人類技術的顛峰,當代戰爭的霸主。

泰坦。

芙蕾亞號。

在泰坦左上方有著用白色油漆刻上的泰坦名稱: 芙蕾亞 (EUT-021 Freyr)。儘管這艘泰坦不是歐盟軍最巨型的泰坦 (最大的是在2141年建成的 EUT-133 Minerva),但在近距離其震撼力絕不亞於當今最大的泰坦。令我引起我注意的景物不是泰坦底部四門炮台,也不是停在停機坪上威武的炮艇們,而是其暗紅色的反制護盾。

「歐盟的泰坦們不是都用藍色或黃色的護盾嗎?怎麼是泛亞軍的紅色?」我立刻問正在操控運輸機的駕駛員。

「芙蕾亞不是一般的制壓型泰坦喔!」駕駛員威風凜凜地對我說。

芙蕾亞號相比起其他泰坦,算得上是始祖級的型號。根據那名駕駛員說,芙蕾亞號是在20年前和當時 (以及現在) 的科技大國日本國秘密合作製造的泰坦。日本國當時在世界上左右搖擺,一方面向俄國賣出自家獨有的磁浮載具和泰坦技術,另一方又瞞著俄國偷偷幫歐盟建造泰坦。在兩軍中,日本國是人所皆知的戰爭販子,結果令雙方科技互雙制衡,最後雙方都要向日本國求救。泰坦的始祖就是日本國,這種任何人也想不到出來,完全是天馬行空和貌似不實際的兵器只有日本科學家才會嘗試製造。紅色的護盾正是泰坦原設計圖上本來的顏色,而後來日本國把設計圖賣了給俄羅斯,才令到泛亞軍泰坦的護盾顏色為紅色。

「所以啊,你眼前的東西不是你在徵兵所看到的海報會看到的,快點拍下來吧!」駕駛員得意洋洋的對我說。我連忙走回人員艙內,對著艙門沒玻璃的窗戶進行拍攝,心中想著:一定能在這艘泰坦上拍到不少震撼人心的影片!

幾分鐘後,運輸機緩慢地降落在芙蕾亞號,泰坦上的空勤部隊立刻上前把貨物卸下,一箱箱的食糧及物資立刻從機上被送到泰坦內部的倉庫去。

「小伙子,有點話想和你說。」駕駛員在我準備下機前叫停了我。

「請你原諒那個孩子。」駕駛員一反常態,以無可奈何的語氣對我說:「那孩子家鄉要趕走居民到南方時,他的父母就丟了他不管了,結果被送去國家的孤兒院。當然,在這個時世所有孤兒都註定要當兵的,對政府來說,養活了你們,你們就應該好好賣命…」聽完後,駕駛員就回到機上。貨物卸完後,運輸機就立刻升空,返回基地。我心中感到納悶,對我自己的認知產生疑問。

「艾斯堅准尉!歡迎到達芙蕾亞號。」一把沉重的聲線把我的思緒打斷。回神過來,看到一名穿著墨綠色軍服的軍官,頭上載著一頂棒球帽,寫上EUT-021 Freyr。他的身材非常結實,儘管只有大約6呎1或2,但其臉上堅定的表情令我感到非常威武。

「長官好!」我立刻不知所惜的向他敬禮。畢竟我只在訓練營向教官敬禮,從沒對校官敬過禮,所以從外人眼中,我的動作是非常愚笨可笑的。

「我是卡里門第斯高級少校 (Maj S. Clementis),是你小隊的隊長。」他簡潔有力地說明了自己的身份。「我們小隊是直接隸屬於卡士德准將 (Brig. Gen. Carsted),主要責任是保衛在前線指揮著哨戒炮和分析敵人的NetBat頭盔等電子儀器的超級電腦。現在跟我來到辦公室。」我隨著少校的背後,漸漸進入這艘令人震懾的泰坦的內部。

泰坦的內部相比陸地的基地當然來得少,但我記得從某雜誌提到,在潛艇或泰坦上,兩個人在一個走廊上行走尚且不會擦身而過,算得上是很寬闊。沿途我見到格式完全一樣的房間,而全都擠滿了大量的士兵和技術人員,不是對著電腦進行數據分析,就是望著投影器聽著軍官的講解。

「我知道你是一名記者,不是一名軍人。」少校突然說起話來,「但在歐盟,只要待在軍隊,就是軍人。所以從今以後,我會把你當成是軍人看待。面對敵人時,我希望你用正確的東西進行射擊。」

「是…是,長官」儘管少校的語氣不像警告,但我充分地感受到他的訊息。隨後,我們到達了辦公室的門口,少校望向門旁邊的識別器,機器看來對他的眼球進行了快速掃瞄。「會長」,少校突然說出風馬牛不相干的話,門突然卡的一聲從左邊收到牆壁。這是一個雙重保護的識別系統吧,看來少校的來頭不少。

「把你的手伸出來。」少校以不慍不火的語氣命令我。我連忙把右手伸出來,把手掌放入接到電腦中空的金屬材質機器內。

「手內的晶片已經有了你的通行證,而你會和隊友一起住,房間是在5061。你可以把這兒當成家,不過我們不會在這兒呆久。解散。」少校把中空的金屬材質機器關上,而我也跟從命令,不敢多問離開辦公室。由於房間就在下一層,所以很快就摸了到小隊的宿舍。

一進房門,我就看見一名白人男子在房間的儘頭對著一台電腦工作。聽到開門的聲音,他瞬間抬起頭。他給的印象是一名很硬朗的人,下巴有一把金黃色的小鬍子,鼻樑比起一般人更高。他站起來,只見他上身穿上墨綠色的背心,下身穿起和上衣完全不相稱的歐盟白色步兵長褲,腰間的右手邊帶有手槍和多個有按鈕的控制器。

「你就是艾斯堅吧。」那名男子看來已知道我的底細。是副隊長之類的人物吧。

「是的!長官。」我用敬語對軍階不明的男子回答。

「我就是這個小隊的副隊長,朗易少尉 (2nd Lt.Lonis)。你是來拍我們打仗的記者吧,很抱歉,我們是冒性命危險來混飯吃,這兒更不是來給你這種平民來玩樂休憩。這個小隊的職責非常重大,和當炮灰的前線部隊不同,當了絆腳石的話我會毫不猶豫把你拋下。」名叫朗易的軍官非常單刀直入,說出了對我的評價。

「長官,明白,長官。」我冒出了不少冷汗,戰戰兢兢地回答。

「今天隊員還在地面,明天你才會到他們。還有,明天在機庫0600報到,我們會下去前線總部和憲兵隊進行會議。今天你在艦走走吧。」語畢,朗易少尉就回到電腦面前繼續未完成的工作,把我拋下一旁。

泰坦的內部非常格式化,除了宿舍區、食堂和一來到看到的停機枰外,所有的地方不是被各式各樣的保安系統鎖上,就是有士兵把守,所以過了半個小時後我就回到自己的房間。泰坦的房間和地方房間完全不同,它就是上兩個世紀在日本國很流行的膠囊房間。暗黑色的塑料為膠囊房間外部,一個個的洞被透明膠門封上,內部從外面看則非常黑暗。軍中常常皆有傳聞這些空間在戰爭時是用來放置戰死的高級軍官,冤魂不散之類的迷信故事 (事實上只有將級官員的屍首才會被運回位於家鄉的軍人墓地埋沒,軍官的話多數會作簡單儀式後火化,其他人就只會集體埋葬。當埃及戰事爆發後,連埋葬的功夫也省了,索性棄屍荒野)。我把塑料造的門打開,鑽進這個非常擠迫的空間,彷彿連空氣也沒位停留。我不自覺地間歇性地閉上呼吸,因為我害怕會把僅僅令我生存的空氣完全吸得殆盡。

* * * * * * * * * *

- 建議一邊播放上述音樂(2142明斯克主題音樂),一邊閱讀下文,直到戰壕場景為止。

2139年10月,泛亞軍的軍事行動終於伸入和歐盟有戰略伙伴關係盟友和歐盟軍的領地 -從波羅的海南方的白俄羅斯到波斯灣的阿拉伯合眾國,前後出動了三個集團軍,對各地進行突擊。歐洲戰場上,泛亞的第六軍團從斯摩梭斯克向明斯克進發,目標指向位於柏林的歐盟總指揮部;另一方面,與第六軍團同時出動的第二軍團則由沃羅涅日出發,朝向位於烏克蘭基輔的黑海指揮部進攻,並指向在貝爾格勒的巴爾幹指揮部。由於兩個位於東歐的指揮中心沒有充足的空中部隊應付泛亞軍隊的來襲,所以位於華沙的第三步兵師立刻日以繼夜出發,而位於巴伐利亞空港的五首中型強襲泰坦也緊急起航,分別前往兩個指揮部進行增援。

當時位於前線的歐盟軍隊根本不知道對手所出動的軍力,直到2141年時生存下來的老兵從軍情局所洩漏出來的情報才得知當時對方擁有絕對壓倒性的制空權。單單出沒在明斯克的泛亞泰坦前前後後合共有24台,其中一首雖然從沒在前線露面,但卻是主宰了戰局的無敵泰坦 – 超重型「制壓者級」泰坦:伊戈王子號(Князь Игорь)。配有28個炮艇停機枰和十二台三管15英吋的艦炮,從高空中把炮艇和炮彈送到歐盟軍的腹地,正是因為這首泰坦,歐盟軍在明斯克南部的防空陣地才因而失守。75,000名泛亞士兵在三個月來的不停向明斯克的東、南、北防線進行無限制突擊。得到援軍加強兵力的守軍合共只有40,000人,加上空軍實力不足,儘管擁有有著「戰爭坦克」(Krieg Panzer)美譽的第二裝甲團把關,失去都市外緣部制空權的坦克不能有效擊破一波波的裝甲部隊。

阿爾卡季.彼得羅夫中將 (Lt. Gen. Arkadi Petrov),這名愛沙尼亞裔的泛亞第六軍隊指揮官和卡紐特計劃 (Операция Кнуд, Operation Canute)的推崇者,從小就對在2091年被歐盟放棄將愛沙尼亞人民優先遷移到非洲這個決定感到非常怨恨。從他後來的自傳寫到,他當時的父母就是因為歐盟對自己國家的漠視而被棄於貧民窟,終因食糧短缺餓死,慣而投靠泛亞少年軍。抱著如此仇恨的他,對歐盟士兵絕不手下留情;「這兒沒有戰俘。」這句話成了當時泛亞士兵常掛在口邊的口號。最可惜的是,雙方士兵都不知道他們都掉了進一個我們現今才知道由《馬賽交流會》倡導的陰謀。

2039年11月8日,戰事經過了一個星期。儘管歐盟軍在兵力上處於劣勢,他們仍成功擊破四首泛亞泰坦,令泛亞軍的急行軍暫時停下來,於明斯克以西100公里建立起臨時戰地指揮部。對於泛亞來說,儘管他們只擊破了兩首歐盟輕型突擊泰坦,如此般的戰績算得上是這場戰事的贏家。歐盟在明斯克的泰坦數目只有八台,相比起泛亞的20台,數目上絕對處於劣勢,而損失任何一首泰坦更是觸動到整個守軍的防守力。當時剛新出任明斯克北極指揮部司令官卡連諾斯基少將 (Maj. Gen. Kalinowsky)被下達了死守明斯克的指令:

“Until the last man falls, Minsk remains in EU’s authority.”

如此的命令,換句話說,所有的士兵皆要送死,無一幸免。

2040年1月5號,最重大的挑戰降臨在歐盟守軍身上。隨著南方防線的崩潰,加上「戰爭坦克」裝甲團的嚴重折損,還有泛亞軍的中央司令部集團軍增援部隊,歐盟軍隊全軍潰敗的時間已所日無多。隨著歐盟在明斯克最後一首泰坦– 芙蕾亞號在幾日後緩緩墜毀於中央城區後,東歐的天空也屬於泛亞的戰隼們。剩餘大約的4000名歐盟兵士被泛亞重重包圍在列寧斯基城區,而我小隊所負起的任務現在慢慢開始。

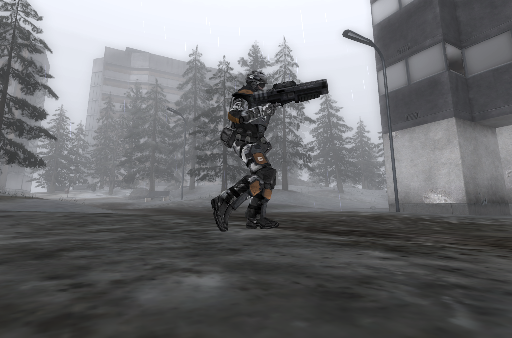

- 士兵們搬運物資。命懸一線的明斯克。

大部分的士兵都窩在用鋼筋水泥建造的戰壕中等待泛亞軍的強襲,只見士兵們來去往返地把物資從貨倉搬到戰壕中,其中不乏口糧、彈藥和藥品。坐在戰壕中的士兵大部分都筋疲力竭,儘管他們全都載上黑漆漆的NetBat太陽鏡,我可以輕易看到他們閉上了的眼睛。剩餘值勤的士兵都目不轉睛,眼泛血絲地坐上機槍炮台或防空武器中,隨時向入侵者射擊。在戰壕後方,十多台機甲和坦克在各出口把守著,而工兵們都忙於把機甲腳部關節增添裝甲,並把一條條的電纜接駁到機甲上,聽工兵們說這是用來加快反制護盾的回復速度,但據點內的發電機能源也差不多耗盡,所以只能頂多兩個星期而已。

「嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚…」刺耳的防空警報突然響起,單調的聲響在我耳中徘徊。終於來了,終於來了!我心中恐慌地想著,亡命般逃回小隊所在的戰壕中。

- 兩台泛亞炮艇冒出。死亡的號角響遍全場。

「炮艇群!一點鐘!」

我瞬間把頭擰向天空,依附在頭盔上的小型攝錄器馬上拍下了這個令人心寒的景像。兩首泛亞「龍型」(我們戲稱蜥蜴) 炮艇在戰壕上空高速飛過,卻沒有攻擊,看來是來試探我軍內部防衛能力吧。幾秒後,三十多艘炮艇進入了我們的視野範圍。

「布蘭登們立刻把左翼的炮艇消滅!防空兵!快點鎖定目標!」一名軍官把右手按在下巴右側的通訊器按鈕,對防空單位下達命令。布蘭登型 (Brandon) 的四管防空炮立刻指向炮艇群的左翼開火,因為據點的左翼為一小山丘,如果炮艇們利用此地形作掩護的話,位於前方的裝甲部隊就岌岌可危。防空炮火把當時清晨的天空照得通明,對方左翼的炮艇群採取了迴避動作,但陣形非常穩定;位於前方的幾艘炮艇開啟了反制護盾,瞬眼把猛烈的防空炮火化為能量。

「長官,對方使用D型防衛陣形!」一名士兵的聲音,夾帶著雜音從軍官的廣播器中傳出,「請指示…沙沙沙」士兵並未完結自己的話。

「導向導彈!」廣播器突然傳來另一名士兵的聲音。「不可能的!竟然在一公里外發射導向導彈!泛亞的卑鄙小人到底改良了他們的武器到什麼地步…」軍官神色凝重地凝視住天空的炮艇群,「所有單位注意,手持SAAW的人馬上瞄準炮艇!EMP防空單位立刻射擊!」

從戰壕中,幾十名立刻站上戰壕的觀察台,把SAAW手提防空火箭筒指向天上的炮艇,而他們都把焦點凝聚在飛彈筒的電子屏幕中,把導向飛彈作最後瞄準。與此同時,他們背後的機甲射出淡藍色的小炮彈。帶有EMP的小炮彈高速掠過防空兵,擊中天上多架炮艇。炮艇們的電腦都因為要防止儀器被EMP破壞,把能源全都用在啟動保護裝置,引擎輸出瞬間趺至零,並緩慢地以自由落體方式下降到地面。

「所有防空單位立刻開火!」一瞬間,士兵的防空火箭從筒內湧進來,大量的綠色飛彈高速地飛向砲艇群。由於背後的炮艇群護盾剛好用完正在補充而退到後線,駕駛員對此情況始料未及,只好緊急迴避,但是火箭的追蹤能力非常高,被擊中的多台炮艇就從陣形的末端墜落至城市的建築物上,變成洪洪的火球。

正當我們以為已擊破對方前線部隊時候,對著埋在地上的泛亞炮艇叫罵時,泛亞陸軍從城區外的郊區向著我們高速前進。打頭陣的是T1-F型機甲;其外型非常難看,圓柱型的上身有一枝滑膛炮,頂部有一台雙管防空機炮,而下巴則有一台六管榴彈炮。儘管其步行姿態愚昧得像學行的嬰孩,但其強大的巷戰能力把不少的利用建築物作掩護的歐盟部隊殺得片甲不留。幾十台機甲高速地移向我軍陣地,沿途曾被我們設下路障的道路皆被機甲們跨過,路上被人棄置的汽車也被機甲踩成廢鐵。

戰壕背後的A8坦克立刻對接近陣地範圍的機甲開火;一顆顆帶有淡黃色閃光的炮彈飛越戰壕,擊中了機甲群。

機甲臉不改容地繼續前進,步步逼近戰壕。

正當工兵部隊準備向機甲發動攻擊時,廣播器傳出了聲音:「警告!敵方運輸機正從南部河流突入。優先指令為擊破渡河的運輸機!」工兵們立刻放下了Mitchell AV-18型的火箭筒,拾起SAAW-86的防空火箭跑到離河流200米外的瞭望台準備射擊。面對著超過兩百台泛亞Yastrab運輸機,只有80人的防空連處於劣勢。大量如綠寶石般閃閃生輝的防空火箭把前方的運輸機群轟得體無完膚,但數目的差距結果令南方陷落。飛過河流上空的運輸機立刻放出彈射艙,從天以降到地面的艙子立刻爆開,在內的士兵從著地的沙塵中跑出來,連忙尋找掩護物,並設置迫擊炮,向位於高地的歐盟軍隊作出攻擊。早已設置好的歐盟無人機器A12哨戒炮和SD-8空中哨戒炮向未找到掩護物的泛亞士兵進行掃射,士兵噴出的血霧令灰濛濛的塵煙中增添了不少色彩。幾分鐘後,已組織好的泛亞空降士兵投出大量的EMP手榴彈,被手榴彈波及的無人機瞬間停止運作,任由泛亞士兵作射靶練習。與此同時,從東線突入的機甲部隊已在戰壕前屠殺著玩躲貓貓的工兵們。從東南戰壕看到如斯景象的我,實在連手中的步槍也拿不穩。

「要上了。」從戰壕一角房間走進來的卡里門第斯少校簡單的一句交代了接下來的事情。

「要上去和機甲拼命嗎?」我聲線發抖地問身旁隊友洛克文下士 (Cpl.Lockman)。

「小子,我們是去收禮物啊…」從賴比瑞亞來的工兵以輕鬆的口調回答我。

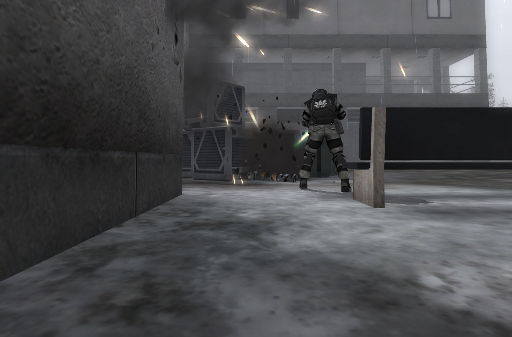

- 卡里門第斯少校。任務開始。

我發抖的手勉強抓緊SCAR-11步槍,跟著隊友走出戰壕。從後而來是卡里門第斯少校。他穿起了歐盟士兵的戰鬥制服,戴上了把臉完全掩蓋了的資訊型頭盔,右手拿著手槍走過來,對我輕聲說:「走吧,艾斯堅。」

因為戰壕已經失守,而泛亞士兵正在獵殺殘餘部隊,所以我們都貼著戰壕的牆壁走。沿途只見歐盟軍的機甲一架架地倒下來,步兵連也潰不成軍的不停向西後退。沒多久,我們到達了位於陣地中間的被棄置的碉堡。被炮火轟炸過的碉堡從外看起上來結構非常危險,原放置碉堡內的彈藥箱和武器散滿一地,旁邊更有幾十具屍體,估計是守軍激戰後留下來的吧。大部分的屍體都破破爛爛,沒有一具是有完整肢體。頭顱、尚有握住步槍的手臂、還有沒了身軀的下身佈滿了碉堡的門外,足以看見歐盟大口徑鎢彈的破壞力 (泛亞的步槍普遍使用貧鈾彈)。

「我進去視察。」朗易少尉背著大量彈藥和工具,手持Kelvin-18散彈槍從廢棄的飛彈井跑到碉堡。動作流暢的他在盡量不暴露於視線下彎腰快步走到碉堡門口,並使用掛在他身上的DysTek脈衝儀進行高速掃瞄。

- 朗易少尉上前視察。

“Clear.” 收到朗易少尉的報告,我們六個人立刻前進到碉堡。碉堡只有上兩屠和地下,但通往上方的樓梯已被倒塌了的混凝土擋住;此時我對進入碉堡的決定感到非常疑惑。少校和少尉面向碉堡中央的牆壁交頭接耳,於是我上前探查。

「壞了,又壞了。和憲兵隊說了那麼多次還是這個老樣子。」朗易少尉目視牆壁,以輕蔑的語氣說出令人不解的話。「舒柏克!把那道牆爆開!」

「是的!少尉。」穿著輕型工兵裝備的舒柏克下士 (Cpl. Shepard)在背包拿出一枚像三條大雪茄捆綁起來的RDX炸藥包,轉眼間把炸藥包黏貼在牆壁上,而我也跟隨隊員退後到走廊旁。

“Fire in the hole!” 舒柏克按下手上的遙控器按鈕,儘管炸藥包的威力已經減少,但爆炸的聲音仍然震遍整個走廊。只見混凝土塊佈滿一地,而少校曾經盯著的牆多了一個洞,以頭盔電筒的光線往內看,發現有條階梯通往下一層。進入了剛炸出來的洞,我還感受到炸藥的氣味和熱量。我們往下了一層,走到一道鐵門,朗易少尉立刻上前使用熱像器進行掃瞄。幾秒後,朗易少尉打了個手勢,示意前進。鐵門後的走廊非常狹窄,只能供一個人行走。朗易少尉在前方帶領著小隊穿過黑漆漆的地道。

「好當不當當戰地記者,還真是不自愛。」從我後方的史奈德文一等兵 (PFC Sneiderman)又在批評我的行業。

「是啊是啊…」我沒有力氣回答他,也對他不停重覆的評價感到不耐煩。要完全參與戰爭已是我始料不及的事情,現在更要為廣播公司和軍隊兩邊走,還有時刻地去躲子彈,當時年輕的我實在無法抵受到如此壓力。原先想探查軍人內心世界的感受我也忘掉了,因為我所剩無幾的時間都在安撫著自己快崩潰的內心。

突然,一道曙光從我面前照射出來。朗易少尉把門打開,跟著跳了出去。我跟隨少校的步伐也跳了出去,眼前只見一間光亮的房間,中間豎起一座發出淡淡藍光的超級電腦。

- 超級電腦。它記錄著所有和泛亞對抗的資訊和監控士兵NetBat系統。

「核心看來還未被攻進喔…泛亞手腳真慢。」奧羅斯一等兵 (PFC Orosz) 從少校背後說道。

「好歹也顧及在上面抵抗的弟兄的感受吧,老友。」洛克文下士無奈地說。

「家庭聚會完了。」朗易少尉打斷了兩人的對話,「舒柏克,把電腦硬碟抽出來。洛克文,關掉電腦的能源,並按計劃輸入好啟動哨戒炮的程式。史奈德文,奧羅斯!你們在左邊把守門口。艾斯堅!你和一起守右邊。」朗易少尉發佈完命令後,大家都立刻到達崗位進行作業。我和朗易少尉在裝有電子牆壁的背後趴下來,靜待敵軍的來臨。平時很少問我私事的少尉突然此時和我談起人生,這是我完全始料不及的。

「你家鄉是在南方對嗎?」他突然彈出此話。

- 少尉把守著通往上層的電子門。

「對…長官。在開普敦,長官。」我非常緊張地回答他。

「在大學畢業嗎?」儘管我們在閒聊,朗易少尉仍然專注地望向手中的人員聲納 PDS-1。

「對,長官。在開普敦的倫敦國王學院歷史系碩士畢業,長官。」不像少尉能夠一心二用,我專注地望著他回答。

他把背包的子彈和煙霧彈拿出來,說:「我家鄉在慕尼黑,家人也很貧窮。小時候因為國家無法給予藥物,父親也因重感冒死去,只剩下母親和我。」他把兩盒SCAR彈盒和一枚煙霧彈我,「學校當時只接納富家子弟,好像我這些窮人,只可去政府設立的戰時學堂。我不甘心,認為這個世界是在欺負我,所以我很努讀書,結果被學校送了去士官學校,我再以全級第一的成績畢業。服役了五載後再去柏林騎士學院修讀軍官課程,最後就來到這兒。」

朗易少尉的生涯在其他軍人中算得上是較好運的一群,像他這種身世的人要當上校尉是很困難的。

「你擁有安穩地生活的選擇,這是令人非常羨慕的,尤其是是這種時世。卡里門第斯少校是從軍人家族出身的,一生都註定要戰場上生活。我在幾年前透過騎士學院的交流活動到過他任教的白俄羅斯皇家軍事學院交流,也就這樣認識到他。」他站起來,把手上剩餘的Baur彈藥和EMP手榴彈交給在不遠的史奈德文手中。

「這兒所有的人,包括我和少校,一生都沒有選擇,一輩子都要在冰冷的異邦生活。戰場不是你所屬於的地方,也沒有值得看見的事情,」他眼神有點動搖,但警覺性沒有下降,「所以,你都是好好地退出軍…」

“Warning! Reactor room seal breached.”一把沉重的女聲從廣播器傳出,大概是自動防衛系統的語音廣播。

「舒柏克,快。」少校在核心房間內,不慍不火地對舒柏克說。

朗易少尉把掛在腰上的人員熱像儀拿出來,向天花板按下按鈕。「一個火力小隊從右邊來。」他按下頭盔內置的通訊器對對面的奧羅斯和史奈德文說。「艾斯堅,準備好煙霧彈。」

我把依附在腰帶上的煙霧彈拿出來,預備作出擠壓的動作。大約半分鐘後,原本的電子門被泛亞工兵破解,之後士兵們就湧進走廊預備進入核心。一名泛亞士兵從左邊而來偵查狀況,快步衝進核心門口。朗易少尉隨即在他背後開了一發,血霧立即從大意的士兵的身驅爆發出來,並印在眼前的核心護鏡上。

“Замечены силы противник!” (目視步兵) 在戰場上殺紅了眼的泛亞士兵立刻暫停突擊,決定重新佈陣。朗易少尉立刻向史奈德文做投擲手榴彈的手勢,雙方同時交叉投擲手榴彈。

“Берегись! Граната! (手榴彈來襲!) 亂了陣腳的泛亞士兵來不及逃走,幾個人旋即被手榴彈波及,從倉惶的慘叫中還聽到幾次叫醫護兵的聲音。

「完成了,少校!」令人等得著急的訊息終於從核心內傳來,這意味著身為守衛的我們要儘管撤回核心,準備逃脫。

「史奈德文!奧羅斯!艾斯堅!立即後退!」朗易少尉大聲地命令我們。史奈德文和奧羅斯立刻跑進核心內的矮牆後,我亦開始跑進核心。

- 少校將炸藥安裝在電腦上。

「舒柏克,洛克文,到B2出口找幾台車子。我們會追上來。」少校冷靜地指示兩名工兵帶著重要的超級電腦硬碟離開現場,而自己拿起泛亞士兵掉下的卡賓槍和炸藥包,並將炸藥包安裝在超級電腦上。

「朗易呢?」少校安裝炸藥時問道。

我回望核心房間,發現不到朗易。「他還在出面啊!」奧羅斯手持著SCAR向從右邊而來的泛亞士兵射擊,而朗易就仍在電子牆壁後的右邊手持散彈槍繼續壓制從左邊而來的敵人。

「沒時間了。史奈德文,奧羅斯,立刻跟隨工兵們的腳步,」聽到少校指示的他們立刻向後奔跑,「朗易,快!」少校以不耐煩的口吻命令朗易。

「明白!」朗易裝填了新的彈盒,再向來襲部隊射擊。我眼見朗易開始支持不住兩方來襲的部隊,上前支援了他。

「你在這兒幹什麼!快點走!」朗易非常驚訝,語帶慎怒地對喝止我,「走!」他一手把我推回核心,失去重心的我也因此摔了在超級電腦旁。

此時,從兩面而來的泛亞士兵突然殺出,並舉起步槍向朗易射擊。朗易迅速的將右邊來的敵人擊殺,並瞄向另一名從左邊來的士兵,但被我分散注意力的他卻避開不到對方的射擊。朗易向對方開了一發,對方頸部中槍,立刻倒了下來,黑色的制服也染得通紅。可是朗易未能在對方開槍前擊到對方,胸部中了對方多發子彈,只見他立刻跪在地上。

「走!」他用盡了最後一回氣叫出來,跟著就扒了在地上。

我不會忘記這件事,因為這是我一生以來,第一次看到我認識的人死去。

「不!」我立刻準備上前,手還急忙在口袋中翻弄著醫護包。少校立刻抓住我的肩膀,拉我回來。

「跟我走。他死了。」他鎮靜地對我說,並拉我離開核心。

「你救不到他的。」少校放開了我,「走。」

- 爆炸。少尉從此在世上消失。

我盲目地跟隨少校走向左邊的通道,走向下層。此時,少校安裝的炸藥瞬間爆炸,內部還有幾名泛亞士兵。炸藥的閃光令我眼睛非常灼燙,衝擊波更把我旁邊的核心房間的玻璃震得露出裂痕。那幾名泛亞士兵,和朗易的身體就從我眼前消失。

「我們的命運就是如此,沒有什麼好傷心。」少校以平淡的語氣道出一句令人傷心欲絕的話。走到底部時,泛亞的追兵已經趕上,並開始朝向我方射擊。少校迅速的提起手上的Lambert卡賓槍,向對方還擊。一名未找到掩護物的泛亞士兵應聲倒地尖叫。少校和我立刻加快腳步,跑到燈光昏暗升降機內,並暫時逃離士兵們的追殺。由於樓層不高,所以電梯很快到了地面,只見電梯門外有三台FAV載有隊友們。

- 少校提起槍支,瞬速向對方還擊。

「少校,你上中間的車子吧!艾斯堅,你上最後一架!」駕駛住最前方FAV的史奈德文對我們大叫。

「朗易呢?」駕駛著中間FAV的舒柏克向少校提問。

「朗易來不及了。開車。」少校鎮定地回答,並上了車子。

- 和同袍一起逃走。車子高速駛離指揮大樓。

車隊立刻高速脫離剛才的指揮大樓,並朝向西方離開據點移動。原本的據點已經冒起火來,吵雜的警報響聲和心寒的坦克炮火聲混而為一,成為響遍全城的唯一音樂。車隊駛過的地方無一完整,全都受泛亞軍的泰坦火炮洗禮。隨著陷落的指揮大樓從地平線消失,只剩下灰黑色一縷縷的濃煙,車隊繼續向著下一個目的地進發。

「走多三公里向左拐就會到集結點。附近可能有泛亞的軍隊,繼續保持警覺。」頭盔內的通訊器突然傳來少校的聲音,「朗易的死我回去才交待。」少校拋下一向令我難以接受的話。這是對戰友陣亡的看待嗎?如此的冷漠還是人類嗎?我在此刻明白到,這兒寒冷的不是天氣,既不是明斯克的死城局面,也不是泛亞軍隊的冷酷屠殺,而是自己隊友的冷漠。現在回顧著的我,明白到這些是無可避免的事。從上天降臨的寒冬改變了全人類的內心,所謂的進步時代已不復再,人類的武器和智慧達到了歷史的顛峰,但對人的關懷彷彿掉頭退步。看到雙方士兵都對死亡不躊躇,殺人和被殺皆無分別,我發覺到我們的世界和進步時代的人們所預測的完全不同。

「生於戰場,歿於戰場。少校和朗易常常都把這句掛在口上,我就沒有這種意志,只想盡力活下去。不過當士卒的生存率很低啦,朗易比我們走快了步,算他撿到了。戰爭爆發了的話沒幾年絕對打不完…」駕著車子的洛克文凝視著前方,追隨著其他兩架車子。車子因為非常輕盈的關係,走在被炸得滿是坑的路非常顛簸,而路旁也有大量的雜物和補給箱也為車子帶來更大的考驗,但洛克文依然熟練旋轉著著方向盤,避開了障礙。

「糟!」通訊器突然叫嚷起來,把我從好不容易進入的舒緩狀態喚醒。我探頭望出去,只見到最前方由史奈德文駕的車子撞上了一台泛亞FAV,而炮火的聲音從史奈德文車子的機炮傳出來,泛亞車子內的乘客和駕駛立刻被射得血肉模糊。

「下車!全部下車到旁邊的發射井找掩護!」少校立刻命令我們。儘管當時車子還走得動,但少校的判斷力沒因長時間的戰事而降低。從遠方,一台泛亞T32型磁浮坦克高速地向我們移動,而兩旁的山坡令到我們無路可退,如果當時車隊硬衝的話我們的遭遇絕對會比剛才死在車上的泛亞士兵更為慘烈。

我立刻隨洛克文下車,以剛爆炸的泛亞車子引發的濃煙作掩護和小隊集合。

- 「趴下!」經驗老到的洛克文本能般命令我。

洛克文背著重厚的硬碟,手持剛拔出的Turcotte衝鋒槍在四周警戒著。「趴下!」我毫不猶豫跟隨著這道警告在地上趴下,巨響立刻傳出,只見在10米外原本我坐過的車子被炮彈擊破並爆炸,成了一團廢鐵。

「舒柏克!放幾枚自走雷出來,但不要讓他們看到。奧羅斯,預備好煙霧彈。洛克文,把磁碟交給史奈德文,在煙霧彈放後立刻走到坦克後方擊破目標。史奈德文,艾斯堅,煙霧彈放了後立刻跑上山坡。」少校迅速地下達簡潔的指示,為泛亞坦克佈下陷井。當時的我非常害怕,對於未在前線參戰過的我面對著一台坦克實在是緊張個不停。

舒柏克立刻從背包拿出幾枚和足球差不多外形的地雷出來,只見他把自走雷上的鐵圈扭一扭,就拋了在地上,而此時,少校卻跑出發射井,朝向後跑,暴露了自己的行蹤。這種自殺的行為立刻吸引了坦克的注意,綠寶石色般的磁浮系統發出更鮮豔的顏色,仿佛像是獵殺者的咆哮,上前追起少校。從戰車上的遙控機炮立刻朝向少校開火,但少校在街上巨大的廢棄物之間走來走去,令坦克無所適從,而駕駛員也因獵物的關係,忘記了小隊的存在,而逼近了發射井。此時,自走雷突然浮起,坦克的追逐也停了下來,看來對方從探測器發現了自走雷的痕跡。

「奧羅斯!」少校從通訊器下達命令,奧羅斯立刻拋出三枚煙霧彈,瞬間令坦克附近的區域引起濃霧。我和史奈德文立刻跑上山坡,而洛克文也把夾在背包上的Pilum反載具步槍出來繞到坦克的背後。坦克此時不知所措,煙霧中此時發出淡淡的綠光,意味著反制護盾的開啟。從煙霧緩緩走出的坦克,對被自走雷和煙霧彈的配合感到不安,機炮立刻向煙霧掃射,心中希望可狠而狡猾的我們會粉身碎骨。此時,我無不佩服少校的老練經驗;洛克文站了在坦克後方大約十米外,趴在地上把放置好的反載具步槍調較好,右眼放在光學瞄準鏡上,對準坦克背後米的通風口。

「咻!」子彈從巨型的步槍槍管發射出來。

致命而快捷的反載具大口徑子彈把脆弱的通風口鐵網貫穿,直搗坦克內部的核融合反應爐。閃光從我眼前掠過,坦克立刻化為無盡的碎片,主炮也斷開成為多節,飛向不同的方向,而爆炸的音波穿過我的耳膜,最後,震動波在我臉頗上溫柔地掃過。

「全部隊員快點上山,追兵趕來了。」少校急促的命令我們,只見遠方兩台泛亞洛馬諾夫型系列運兵車趕來,小隊隊員也加快了步伐,儘快走過小山坡,最後也沒被追兵追上。

- 徒步前往集合點。

「再走多大約一公里就會到會合點了,運輸機ETA大約10分鐘。」少校道。

「撤離了嗎…」洛克文喃喃自語。對於他們來說,存活下來就是最好的回報,這點我從很多士兵的話中感覺到。儘管軍方沒明確公佈泛亞集團軍的人數,但士兵們都能從來勢洶洶的戰車和運輸機察知一二,並深信被攻破只是時間的問題。臉帶笑臉,言談輕快的人實在是屈指可數;戰爭所帶來的恐懼只在我心中不停擾攘,因為這兒的士兵早已在出生時被嚇怕了。現在面對著敵軍的戰爭機器,士兵們都沒絲毫恐懼,因為上戰線殺敵,已經是無比的福份。

我們走下了小山坡,看到一座小碉堡,而在碉堡的外面聚集了一個火力小隊大小的歐盟部隊架起了機槍,展開了防衛陣式。

「這是H連的India小隊隊長特尼爾中尉 (Lt. Dartnell),是Quebec Sqaud嗎?」通訊器傳來一道略有雜音的訊息。

「特尼爾中尉,這是卡里門第斯高級少校。久候了。」在我身旁一邊跑著行軍的少校回覆。

「少校,請你們到碉堡上作好準備。」特尼爾簡單地回應少校。

「了解。」

少校率領我們進入被India小隊確保了的碉堡,只見碉堡內部和其他碉堡一樣,都是凌亂不堪,彈藥箱的子彈都傾潟一地。我們跨過了躺在地上的幾具血肉模糊屍體,到達了大約兩層高碉堡的頂部。頂樓的邊緣裝了五六挺意國軍火商產的Bianchi-C型機槍;大口徑的彈藥殼把機槍對下的地面鋪得密麻麻,灰黑色的地板變染成暗啞的黃銅色,和地上稀疏的血跡混而為一。少校指示了隊員檢查機槍的狀態,自己則去查看放在一旁的灰色長方型彈藥箱。

「泛亞步兵戰車!六點鐘!在白色高樓後方!」一名India小隊員在通訊器上大喊。

「所有人預備擊退戰車!一定要確保LZ!」少校立刻對隊員下達命令。

「一台泛亞炮艇!九點鐘!」

- 舒柏克裝填著遠距離專用的火箭彈盒。

站在一旁聽著越來越緊張的消息的我感到非常害怕,不停擔心著自己的性命安危。洛克文和舒柏克都拿起了反載具步槍,裝填了內置小火箭的特殊彈盒,準備向行動迅速的步兵戰車開火,而奧羅斯則和少校跑到地面上的防空機炮,並向敵機進行鎖定。我和史奈德文則把守碉堡,防範步兵,並為隊友標示目標。

泛亞的步兵戰車上架設了三台遙控機槍,並坐著一隊小隊,在城中廢墟穿插著;儘管工兵們發射了加強速度的火箭推進彈藥,戰車靈敏地躲避著我們工兵的射擊,步步向碉堡進逼,機槍的炮火也不停向我們作出挑釁。與此同時,少校和奧羅斯就坐在Brandon四管防空機炮內向在天上左閃右避的炮艇送上鉛彈,只見彈殼無止境地從炮管左右彈出,金屬碰撞的聲音和猶如撕破布料般的刺耳聲音散佈了全個陣地。

「Big Box 2已在2公里內,準備提供火力支援。地面部隊請盡快排除敵軍空中部隊。」清澈而響亮的聲音從通訊器傳到我耳中,令人等待得很著急的消息,終於來了,「我們將空投兩名工兵支援你們,請準備。」

從天空遠方突然冒出一道閃光,飛出令人難以看到的穿甲彈,向正在閃避工兵射擊的泛亞步兵戰車毫不留情轟下去,只見被大量穿甲彈洗禮的戰車附近塵土飛揚,把周圍的視野弄得模糊;戰車結果並沒有從濃濃的塵埃中走出來,也意味著被擊破的宿命。儘管少校、奧羅斯和India小隊的防空兵不停向泛亞炮艇發動一波波的攻擊,但泛亞炮艇猶如特技飛行員般作出令人難以想像的飛行動作,並利用地形掩護,巧妙地逃過了密集的穿甲彈彈幕。與此同時,眼見敵軍炮艇被已方防空部隊吸引住的運輸機瞬間空投下工兵小隊,並在碉堡頂層上降落。

- 期待已久的運輸機來臨,並空投下援兵。

「少校,快點上機!India小隊和工兵隊會拖著他們!」運輸機駕駛員急促地傳達訊息。

「史奈德文,洛克文,舒柏克,艾斯堅,立刻登機離開!硬碟絕對不能落入泛亞手中!我和奧羅斯會和India小隊一同離開!」少校的聲音差不多被刺耳的防空炮聲覆蓋。

「少校,但你…」舒柏克突然呼叫。「不要管我,空中不安全的話沒有一架機可以在這兒飛出去!」少校拒絕離開自己的防空陣地,「我會和你們在華沙會合的。」

「了解!」舒柏克毫不猶豫回應,「快點上機,艾斯堅!」

我立刻跨上了在頂樓上微微浮起的運輸機,隊員們也快速地登上運輸機,身為工兵們的洛克文和舒柏克立刻坐了在機炮控制台上,掌管了機上唯一的自保武器。我眼見著少校和奧羅斯坐了在防空炮的駕駛座上,吃力地為了運輸機的安危而向有著極大威脅的炮艇目不轉睛地不停開火,隨著運輸機的起飛,我和少校的距離越來越遠,而泛亞炮艇也因為少校和奧羅斯的壓制而沒有追上。

「少校很命硬的,你不用費心啦。」史奈德文把自己的裝備連同硬碟機卸下,坐了在我身旁,「從這兒開始我們都可以叫安全了。」

安全從來沒在這個時代出現過。從士兵的誕生都死亡,他們都被世界深深折磨住。儘管人類的文明不停演進,科技日益先進,非常簡單和原始的自然力量– 氣候 – 卻把我們攆出了費上千年建立的家,而人類此時卻互相殘殺,對自然界的反擊作不出任何抵抗。面對住自然界和人類的威脅,安全一絲也沒出現在這群賣命的人身上。

過了十分鐘後,機內突然嗚響著刺耳的警報聲,「我們被鎖定了!」駕駛員從駕駛員艙大喊。洛克文和舒柏克都透過雷達定位系統指向目標,機炮也高速旋轉起來,向肉眼看不到的方向開火,把無數的穿甲彈都射出去。我只見雷達上的光點不停不規則地大幅度左搖右擺;機炮的炮火被目標閃避,而目標也步步逼近我們。此時肉眼也看到對方了,是一台炮艇;對方開始向我們開火,機炮不停對著掛在運輸機兩旁的推進器開火,但駕駛員也作出對應,提早作出迴避行動,但大家都很明白,對方逼近運輸機只是十幾秒內的事情。

- 舒柏克控制著機炮。

「視野!」坐在運輸機右邊的舒柏克突然大喊,看來炮艇的機炮把運輸機機炮的熱像監視器破壞掉,舒柏克立刻離開座位,走到駕駛艙內提取反載具步槍。

「硬碟絕對不能落入泛亞手中…」史奈德文突然站起來,把扣在腰帶上的EMP手榴彈拿出來,並抓著設在運輸機外邊的黃色扶手,準備作出投擲。

「快點回來,史奈德文!出面的強風會把你吹出去的!」我當時毫不猶豫喝停他,但他無動如衷,繼續努力把自己伸出去。炮艇此時抓緊機會,向沒有機炮防衛的右側突進;炮艇大可以用導彈把我們擊落,但卻冒著風險走到運輸機旁,看來是想把硬碟搶到手。炮艇不消幾秒就從下方爬升到運輸機的高度,並在運輸機的右側靠近飛行,距離只有不多於10米左右。

史奈德文看準了機會,把EMP手榴彈丟出去,帶著淡淡藍色的寶石在強風之下仍準確無誤形成拋物線地飛行,擊中了措手不及的炮艇。此時,藍色的電光猶如激流般吞噬了炮艇,配置在炮艇身後的大型推進器停止發出刺眼的白光,機頭也漸漸的向地面沉下去。

伴隨著這自由落體的還有史奈德文。為了準確地在強風中把EMP手榴彈拋出去,他在拋出的同時也放開了扶手,和炮艇一起墜向地面。

- 史奈德文。死亡是士兵的最後安息之地嗎?

「不!」我立刻在他跌下去的一瞬間伸出手,但為時已晚。把背包連同小型降落傘都卸下的他,在強風的吹送下,靜靜地和默不作聲的炮艇一起沉下去。炮艇墜落地面後爆發成巨型的火球,把地上的積雪一併溶掉,而史奈德文亦身在其中。

「不…史奈德文…」我摘下早已被塵埃弄得灰濛濛的電子墨鏡,伏在地上嚎哭著。儘管我和史奈德文不太相熟,但眼見身為戰友的他在我眼前死去的情景,我不禁流下眼淚。使命真的是那麼重要嗎?連命也能放棄嗎?更何況歐盟犧牲了大部分人的利益,將士兵送上戰場等死,值得嗎?

「不要這樣…艾斯堅。」舒柏克蹲了在我身旁,「他盡了自己的責任,現在已經被解放了。」

我永遠也不能忘記舒柏克所說的話。對於士兵來說,生死早已混為一體。無論是身為平民,或是軍人,冰河時期都已經把他們的命運改變了。所謂的生不如死就是這樣吧,看到弟兄般死去,士兵反而一反常態,掛上罕有的微笑,盼望死去的戰友能在世界的另一端過著美好的生活。

經過無數輾轉的旅程,我們到達了華沙基地。華沙和明斯克一樣被寒風吹著,在都市邊緣更都看到聳立起來的巨大冰牆,把不少大樓吞噬。幾艘泰坦也停泊在上空,而運輸機的往返也很頻繁。儘管地方不同了,但經過戰火洗禮後的我深深明白,華沙只會步上明斯克的後塵。面對泛亞軍壓倒性的進攻和歐盟軍隊的節節敗退,歐洲被泛亞吞併也只是時間上的問題。

同時被進攻的基輔在我到達華沙後宣告正式陷落,歐盟第九裝甲師團和增援的第五泰坦戰鬥群被和泛亞軍南方司令部集團軍合流的第二軍團殲滅,東歐此時翻雲覆雨,被雙重戰敗打擊下軍心受創,但大部分的士兵都很清楚一點:歐盟總司令部已著手把指揮部搬遷至埃及南部。歐盟顯然無心保衛歐洲的心態更令士兵受到打擊,深知自己的命運。

在家鄉的富裕人民活在幸福又安全的居所內,看著廣播網絡把我影片大幅剪接後的前線圖像,吃著大部分人也吃不到的奢華美食,評論著歐盟士兵的無能。距離幾千公里外的戰爭的淒涼和慘痛永遠傳達不到去他們的耳中。戰場上的士兵很清楚這點,為著侮辱自己的人戰鬥實在令人非常痛恨,但連活過明天的機會也抓不緊的話,尊嚴就只是一文不值的垃圾,而我從他們空洞的眼神看出了這點。既然是殺人機器的話,被捨棄當然是絕對的事情,所以士兵們也無奈地戰鬥著,樹立自己的價值。經歷過他們生活的我對他們非常同情,但他們不需要同情。他們只需要和平。

歷史重演。

這次人類是否能活下來呢?我當時不停質問自己。充滿著矛盾思想的我一方對人類產生怨恨,也產生了同情。這種不會學習的生物不值得生存下來的,我常常想著。

隨著硬碟被華沙指揮部回收後,我也和小隊分開了。少校和奧羅斯的生死我在戰後翻查了大量的檔案也不能確定,只知道他們兩人的狀況永遠都是MIA。

生於戰場,歿於戰場。

泛亞軍成功把東歐兩大指揮部 – 明斯克和基輔 – 佔領後,進攻明斯克的泛亞中央司令部集團軍揮軍指向華沙指揮部,而以機械化部隊為主的南方司令部集團軍則在和基輔部隊交戰時派出兩隊空中騎兵旅橫掃巴爾幹半島。利用了在巴爾幹半島眾多山脈附近形成的冰牆,泛亞軍急促地指向西方的布達佩斯和南方的索菲亞,意圖形成對貝爾格勒的包圍網。而我這時收到由自己所屬傳媒集團的通知,得知我下一個目的地:貝爾格勒。

=====================================================

讀者辛苦了,請按下-1鍵

本篇文章已被 Ingramaus 於 2010 年 09 月 02 日 - 下午 07:21 編輯過

本主題已被鎖定

本主題已被鎖定

Canada

Canada

中華民國(台灣)

中華民國(台灣)

日本

日本